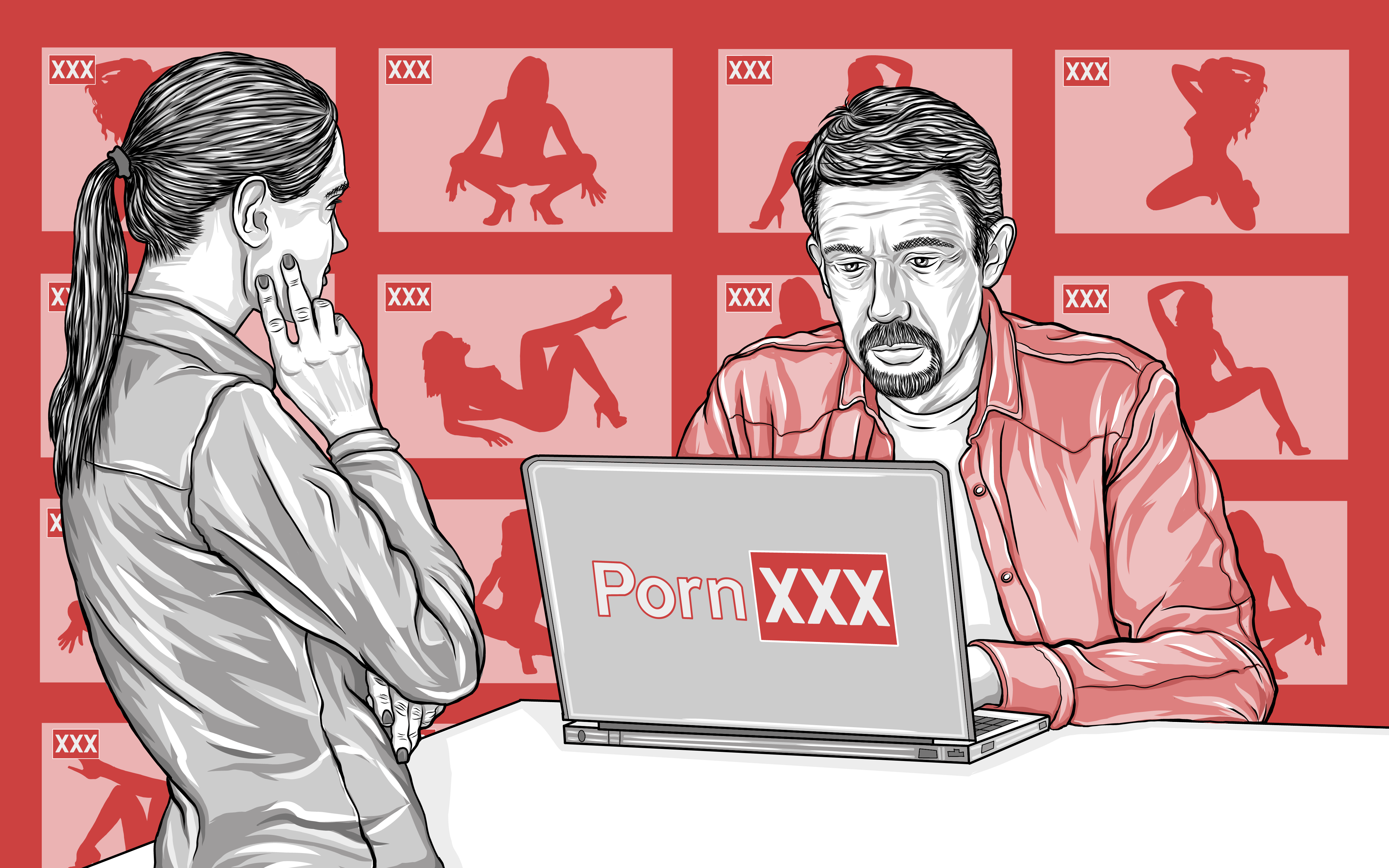

In unserer Gesellschaft ist Sexsucht oft mit gewissen Stigmas und Vorurteilen verbunden. Ein Mann berichtet, wie exzessiver Pornografiekonsum sein Leben aus der Bahn warf – und wie er begann, sich davon zu befreien.

Robin Walz, Basel

Als Michael (Name geändert) im Aussendienst arbeitete, installierte er in seinem Auto eine Zusatzsteckdose. So konnte er auf seinem Laptop stundenlang Pornos schauen, ohne dass die Batterie nachliess. Seiner Partnerin gaukelte er vor, länger arbeiten zu müssen. Stattdessen masturbierte er in seinem Büro. Später machte er sich sogar selbstständig, um seinem geheimen Verlangen ungestört nachgehen zu können.

«Pro Tag habe ich zwischen 2 und 16 Stunden lang Pornos geschaut», sagt Michael in einem Videogespräch. Inzwischen lässt sich der 54-Jährige therapeutisch behandeln. Michael will anonym bleiben, spricht aber über seine Sexsucht, die ihn seit Jahrzehnten durch den Alltag begleitet.

Pornografie als zentraler Bestandteil der Sexsucht

Sexsucht ist der umgangssprachliche Begriff für Hypersexualität. Hypersexuelle Menschen zeigen ein erhöhtes sexuelles Verlangen, aber auch einen impulsiven Drang, diesem nachzugeben. In der wissenschaftlichen Forschung gilt das Themenfeld als eine relativ junge Disziplin. Erst im Jahr 2022 anerkannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Phänomen als psychische Störung, unter der Bezeichnung «zwanghaftes Sexualverhalten».

Die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel beschäftigen sich intensiv mit dem Thema. Anders als die WHO klassifizieren sie die Hypersexualität als Suchterkrankung und behandeln Betroffene entsprechend, erklärt Renanto Poespodihardjo. Er ist Leitender Psychologe im Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen und war zentral beim Aufbau der ambulanten sowie der stationären Abteilung für Verhaltenssüchte. In diese Verhaltenssüchte reihen die UPK Basel neben Sexsucht auch Kaufsucht, Onlinesucht und Geldspielsucht ein.

Im Gegensatz zu beispielsweise Drogen- oder Alkoholsüchtigen nehmen Verhaltenssüchtige keine Substanzen auf. Gemäss Poespodihardjo sind sie aber von «psychoaktiven Industrieprodukten» abhängig, die sie über ihre Sinnesorgane aufnehmen. Im Falle der Sexsucht ist das wichtigste Industrieprodukt die Pornografie. Internet-Seiten, die heute eine endlose Zahl an Videos anbieten, sind laut dem Psychologen so aufgebaut, dass die Besuchenden möglichst lange darauf verweilen. Das verstärke das Suchtproblem aktiv.

Michael schaute Pornos, um Stress zu bewältigen

Gemäss Poespodihardjo gibt es bei der Sexsucht, wie auch bei den anderen Verhaltenssüchten, drei Kernkriterien, die auf eine Erkrankung hinweisen. Eines davon ist die gedankliche Vereinnahme: die Themen Pornografie und Sex beschäftigen eine betroffene Person intensiv.

Das zeigt auch Michaels Beispiel. In seinem Fall war der Pornografiekonsum die Folge von Triggerreizen, also bestimmten Auslösern im Alltag. Zum Beispiel, wenn ihm etwas nicht gelang oder ihn eine Person wütend machte. «Jedes Mal, wenn ich negative Gefühle hatte, habe ich masturbiert», sagt Michael. Stresssituationen führten bei ihm also dazu, reflexartig auf Pornografie zurückzugreifen, um damit umzugehen. Früher griff er noch zu Porno-Heftchen oder rief Sex-Hotlines an, später wurde Pornografie mit dem Internet für ihn noch zugänglicher.

Ein übermässiger Pornokonsum – in der Regel ein Männerproblem – führt wiederum dazu, dass Frauen im Alltag sexualisiert werden, wie Poespodihardjo erklärt. Auch das sei ein Anzeichen für die gedankliche Vereinnahme.

Über eine halbe Million Franken verloren

Das zweite Kriterium einer Sexsuchterkrankung ist der Kontrollverlust. Eine betroffene Person tätigt ein bestimmtes Verhalten, in Michaels Fall der Pornografiekonsum. Er weiss, dass dieses Verhalten mit negativen Konsequenzen einhergeht, kann dies aber nicht kontrollieren und vollzieht es trotzdem.

Der exzessive Pornografiekonsum führt wiederum zu Schaden, womit wir am dritten Kriterium angelangt sind. Bei Michael manifestiert sich dieser Schaden in verschiedenen Formen. Zum Beispiel finanziell. Für Telefonsex-Hotlines, Pornoheftchen, Sexarbeiterinnen, Sex-Kinos und Internetpornos hat er über die Jahre 500’000 bis 800’000 Franken ausgegeben.

Auch seine physische Gesundheit litt unter seiner Sucht. In diesem Zusammenhang ist der Begriff «Edging» relevant. Dieser bezeichnet bei der Selbstbefriedigung das Herauszögern des Höhepunkts. Michael beschreibt die Idee dahinter wie folgt: «Ziel ist nicht der Orgasmus, sondern eben genau, dass man nicht zum Orgasmus kommt.» Denn sobald er zum Höhepunkt gelange, kämen alle negativen Gefühle, die er mit dem Edging verdrängen wollte, zurück und fallen über ihn her. Bis zu 16 Stunden pro Tag betrieb Michael Edging und schaute dabei Pornos. Eine Konsequenz: Erschöpfung.

Jahrelang log er seine Partnerin an

Exzessiver Pornografiekonsum kann auch zu Schäden auf sozialer Ebene führen. So ist eine mögliche Folge der Verlust von Paarbeziehungen. Auch Michael musste dies erleben. Nachdem ihn seine Ex-Frau in flagranti erwischte und von seiner Sucht erfuhr, hielt sie zwar noch zu ihm. Weil Michael aber keine Kinder wollte, verliess sie ihn schliesslich. Heute weiss er: «Ich wollte keine Kinder in ein Leben bringen, in dem ihr Vater süchtig ist.»

Kurz nach der Trennung fand Michael eine neue Partnerin. Ihr erzählte er von Anfang an, dass er gerne Pornos schaut, woran sie sich nicht störte. Michael verschwieg ihr allerdings das extreme Ausmass des Konsums. Über die Jahre hinweg belog er sie, gaukelte ihr vor, länger arbeiten zu müssen und befriedigte sich stattdessen im Büro. «Je länger wir zusammen waren, desto mehr Scham trug ich mit mir», sagt Michael.

Auch das Sexleben mit seiner Partnerin litt unter Michaels Sucht. Weil er das Edging perfektioniert hatte, kam er beim Geschlechtsverkehr nicht mehr zum Orgasmus. Seine Partnerin interpretierte das als Zeichen, dass er sie nicht mehr attraktiv fand. Das löste bei Michael negative Gefühle aus, denen er wiederum mit Edging entgegenzuwirken versuchte. «Ein Teufelskreis», sagt er. Als seine Partnerin von seinem Hyperkonsum erfuhr, stellte sie ihm ein Ultimatum: Wenn er sich nicht behandeln liesse, würde sie ihn verlassen. Das wollte Michael nicht – und suchte bei den UPK Basel Hilfe auf.

Elf Sexsüchtige liessen sich 2024 stationär behandeln

Michael ist nicht der einzige. Die Anzahl der Beratungs- und Behandlungsfälle zum Thema Sexsucht nimmt bei den UPK Basel seit einigen Jahren zu. Das zeigt das jüngste Suchtmonitoring der Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements Kanton Basel-Stadt. Demnach wurden im Jahr 2024 insgesamt 89 Beratungsfälle in der Abteilung Verhaltenssüchte Ambulant gezählt, 2021 waren es noch deren 44.

Auch die Abteilung Verhaltenssüchte Stationär verzeichnet eine leichte Zunahme von Patienten, die an Sexsucht leiden. Während es 2021 acht Behandlungsfälle gab, wurden im Jahr 2024 bereits 11 Patienten stationär behandelt. Einer davon war Michael.

Die Sexsucht-Betroffenen, die an den UPK betreut werden, sind gemäss Poespodihardjo zwischen 16 und 70 Jahre alt. Das Durchschnittsalter auf der ambulanten Abteilung liegt laut dem Psychologen bei etwa 45 Jahren, auf der stationären Abteilung bei etwa 40 Jahren.

Auffallend ist die Geschlechterverteilung. Gemäss Poespodihardjo kam im vergangenen Jahr nur eine einzige Frau aufgrund ihres Konsumverhaltens zur Beratung. Der Grund: «Pornografie als Internetmassenprodukt wird primär für den männlichen Konsumenten produziert», sagt der Psychologe. Zudem ist «Sex» als Verbrauchsgut zur Stressbewältigung ein Phänomen, das er klinisch mehrheitlich bei Männern beobachtet.

Generell zeigt sich, dass der Anteil an Sexsuchtbetroffenen auf den beiden Abteilungen seit einigen Jahren ansteigt. Auch der Anteil von Glücksspielsuchtbetroffenen nimmt zu, während weniger onlinesüchtige und kaufsüchtige Menschen die UPK Basel besuchen.

Keine zuverlässigen Statistiken zur Sexsucht-Problematik

Wie aussagekräftig sind diese Zahlen? Schliesslich bedeutet eine Zunahme von Beratungs- und Behandlungsfällen nicht zwingend, dass es auch mehr Sexsüchtige gibt. «Soweit wir wissen, gibt es für die Schweiz leider keine repräsentativen Zahlen zu Sexsucht/Hypersexualität», schreibt der Fachverband Sucht Schweiz auf Anfrage.

Das bestätigt auch UPK-Psychologe Poespodihardjo. «Es ist ein junges Forschungsfeld, wo unterschiedliche Erhebungsmethoden zum Einsatz kommen. Wir haben heute noch unzureichende Messdaten, um Aussagen zur Anzahl Sexsuchtbetroffenen zu treffen.» Deshalb müsse man sich auf sekundäre Daten berufen, wie zum Beispiel Statistiken zum Pornografiekonsum. Gemäss Poespodihardjo wird in der Schweiz die Pornhub-Website häufiger angeklickt als die SBB-App.

Michael verbrachte drei Monate in der Klinik

Für Poespodihardjo ist aktuell aber nicht entscheidend, wie hoch die Zahl an Sexsucht-Erkrankten ist. Viel wichtiger sei, dass Betroffene so schnell wie möglich und fachgerecht behandelt werden können. «Wir wissen, dass es ab dem Zeitpunkt der Suchterkrankung bis zur ersten Behandlung bis zu sieben Jahre dauert», sagt Poespodihardjo. In dieser Zeit könne viel Schaden angerichtet werden.

Das zeigt auch das Beispiel von Michael. Der problematische Pornografiekonsum des heute 54-Jährigen startete bereits in der Pubertät. Er versuchte mehrere Therapien, doch erst während seines stationären Aufenthalts bei den UPK Basel im Jahr 2024 realisierte und akzeptierte er: «Ich bin süchtig.»

Drei Monate lang dauerte die Therapie. Michael erinnert sich: «Sie ziehen dir den Stecker.» Während der Behandlung konsumiert Michael, gezwungenermassen, keine Pornos. Als nach einer unerfreulichen Interaktion mit einem UPK-Mitarbeitenden die negativen Gefühle wieder hochkommen, kann er nicht auf die Videos zurückgreifen, die ihm zuvor stets zur Verfügung gestanden waren.

Stattdessen greift er zu einer neuen Strategie. Er spricht mit einem anderen Patienten über den Vorfall und realisiert, dass das hilft. Gemäss Poespodihardjo trägt der soziale Aspekt wesentlich zum Behandlungserfolg bei: «Die Sexsucht-Betroffenen merken im Austausch untereinander, dass sie nicht alleine sind.»

UPK Basel gilt als Vorreiterin bei Verhaltenssüchten

Die meisten Betroffenen, wie auch Michael, starten bei den UPK Basel erst mit einer Beratung, wie Poespodihardjo erklärt. Dort wird entschieden, ob sich eher eine ambulante oder eine stationäre Psychotherapie anbietet. Ist ein Betroffener zum Beispiel an seinen Arbeitsplatz gebunden, ist eine stationäre Behandlung möglicherweise weniger sinnvoll, da der Beruf eine stützende Funktion haben kann.

Die Abteilung Verhaltenssüchte Stationär wurde 2018 ins Leben gerufen. Sie ist bis heute schweizweit die einzige Abteilung, die Verhaltenssüchte wie Hypersexualität störungsspezifisch stationär behandelt. Deshalb überrascht es nicht, dass nur 29 Prozent der Verhaltenssüchtigen aus dem Kanton Basel-Stadt kommen.

Wie steht es um die Behandlungsmöglichkeiten für Sexsüchtige in Baselland? «In unserer Patientenklientel behandeln wir keine Patientinnen und Patienten mit Schwerpunkt Sexsucht», schreibt die Psychiatrie Baselland auf Anfrage. Da dieses Krankheitsbild eine sehr spezifische therapeutische Auseinandersetzung erfordere, verweise man Betroffene an die UPK Basel.

Neben den UPK Basel können sich Menschen mit einer Sexsucht in der Region auch an andere Suchtberatungsstellen wenden. Dazu gehört unter anderem die Stiftung Blaues Kreuz / MUSUB beider Basel sowie die Suchthilfe Region Basel. Zumindest in Basel-Stadt sind aktuell keine weiteren Massnahmen geplant, wie die Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements auf Anfrage mitteilt.

Was in der Region Basel bis anhin fehlt, ist eine Selbsthilfegruppe spezifisch zum Thema Sexsucht, in der sich Betroffene untereinander austauschen können. Das Zentrum Selbsthilfe Basel schreibt auf Anfrage: «Das Thema wurde in der Vergangenheit vereinzelt bei uns angefragt, aber es besteht aktuell keine Gruppe dazu – weder im Aufbau noch aktiv.»

Verzicht auf Pornos ist für Michael weiterhin eine Herausforderung

Seit einigen Monaten ist Michael aus der stationären Behandlung. Abgesehen von ein paar wenigen Vorfällen hat er seit seiner Entlassung keine Pornografie mehr konsumiert. Das wirke sich auch positiv auf seine Partnerschaft aus, obwohl er weiterhin Schamgefühle mit sich trage. Michael weiss aber auch: Das Risiko, wieder in die Sucht zu fallen, ist hoch – wie bei Alkoholikern, die trocken sind. Um dies zu verhindern, versucht er, ganz auf Pornografie zu verzichten.

Für Michael ist der Verzicht eine tägliche Herausforderung. Dass ihm das seit seiner Entlassung weitgehend gelungen ist, liegt auch daran, dass er sich selber den Stecker gezogen hat. Seine Geräte hat er so eingerichtet, dass er auf jegliche Pornoseiten nicht zugreifen kann. Michael ist überzeugt: «Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das weiterhin machen.» Ein Umstand, der zeigt, dass die Suchterkrankung real ist – und auch trotz Therapie nicht einfach verschwindet.

Um die Suchtproblematik so gut wie möglich einzudämmen, hat Michael ausserdem einige Instrumente entwickelt. Sie sollen ihn während Momenten des Verlangens – sogenannten Cravings – vom Pornografiekonsum abhalten. Ein Beispiel ist das Hintergrundbild auf seinem Desktop, das eine dunkle linke Seite und eine farbige rechte Seite zeigt. Dazwischen ist ein Weg, quasi jener, auf dem er sich befindet. «Wenn ich Craving bekomme, schaue ich das Bild an und frage mich: Gehe ich nach links in die Sucht oder nach rechts, wo das Leben viel schöner werden könnte.»

Weil Patienten wie Michael nach einer Therapie nicht einfach geheilt sind, sei die Nachbehandlung zentral, sagt Poespodihardjo. Einmal pro Woche geht Michael zum Therapiegespräch in den UPK Basel. Seine Partnerin begleitet ihn manchmal. Das sei zwar die Ausnahme, aber dennoch zentral, so der Psychologe. «Es ist wichtig zu wissen, dass auch Angehörige von Verhaltenssüchtigen stark betroffen sind», sagt Poespodihardjo.

Alle zwei Wochen nimmt Michael zudem an einer Gruppensitzung von Sexsüchtigen teil. «Dort kann ich offen mit anderen Betroffenen reden. Das hilft extrem», sagt er.

In der Gesellschaft fehlt das Verständnis für Sexsucht

Dieser offene Umgang mit der Suchterkrankung beschränkt sich heute weitgehend auf Beratungs- und Selbsthilfeangebote. In der Gesellschaft ist das Thema Sexsucht weiterhin mit gewissen Stigmas verbunden, Betroffene werden nicht ernst genommen. Selbst Pornografiekonsum als solcher ist oft ein Tabu, obwohl die Zahlen gesellschaftsübergreifend auf eine hohe Nutzung hinweisen.

Die Folge von diesen Stigmas: Viele Sexsüchtige empfinden grosse Scham und leiden im Stillen. So erging es auch Michael. Im Freundeskreis war seine Sucht nie ein Thema, von seinen Partnerinnen versuchte er sie zu verstecken.

Heute weiss sein enges Umfeld darüber Bescheid. Mehr aber nicht. Für diesen Beitrag wäre Michael gerne mit Namen und Foto zu sich gestanden, wie er erklärt. Doch das würde in seinem Beruf zu Schwierigkeiten führen. «Mit meiner Sexsucht würde ich gerne offener umgehen und finde es schade, dass ich es nicht kann», sagt Michael.

«Wir müssen lernen, mehr darüber zu sprechen»

Auf politischer Ebene fordert Michael eine stärkere Regulierung von Porno-Anbietern. Als Beispiel nennt er eine Massnahme, die Frankreich kürzlich eingeführt hat. Websites mit pornografischen Inhalten werden dazu verpflichtet, das Alter ihrer Nutzenden zu überprüfen – etwa durch Angaben wie eine Kreditkarte oder ein Ausweisdokument. Das soll sicherstellen, dass Minderjährige nicht auf Pornoseiten gelangen.

Poespodihardjo ist beim Thema Regulierung etwas zurückhaltender. Auch wenn dies effektiv sein könnte, würde dadurch die Pornografie als gesamtgesellschaftliches Thema nicht aufgegriffen.

Bedeutsamer sind gemäss dem Psychologen deshalb nationale Sensibilisierungskampagnen und eine angepasste Sexualerziehung, die über die klassische Sexualkunde hinausgeht. «Die Realität ist, dass die Welt um uns sexualisiert ist und dass wir als Gesellschaft viel Pornografie konsumieren. Wir müssen lernen, mehr darüber zu sprechen», sagt Poespodihardjo. Auch Michael hätte ein offener Diskurs wohl manches Leid erspart.

Teile diesen Beitrag:

Die Originalversion dieses Artikels wurde hier veröffentlicht.