Inmitten von Krieg und Blutvergiessen haben vier Tänzerinnen und Tänzer aus den besetzten palästinensischen Gebieten die Reise in die Schweiz geschafft. Im Kulturhaus Helferei an der Kirchgasse führten sie unter der künstlerischen Leitung von Mirjam Sutter ein emotionales Tanzstück auf.

Robin Walz, Zürich

Die Aufführung von vier palästinensischen Tänzerinnen und Tänzern, gemeinsam mit der Zürcher Choreografin Mirjam Sutter, wurde vom Publikum mit Standing Ovations und langem Applaus gewürdigt. Wie bei der Premiere in Bern war auch der Auftritt im Kulturhaus Helferei am 23. November ausverkauft. Die hochemotionale Tanzperformance löste bei einigen Zuschauerinnen und Zuschauern auch Tränen aus.

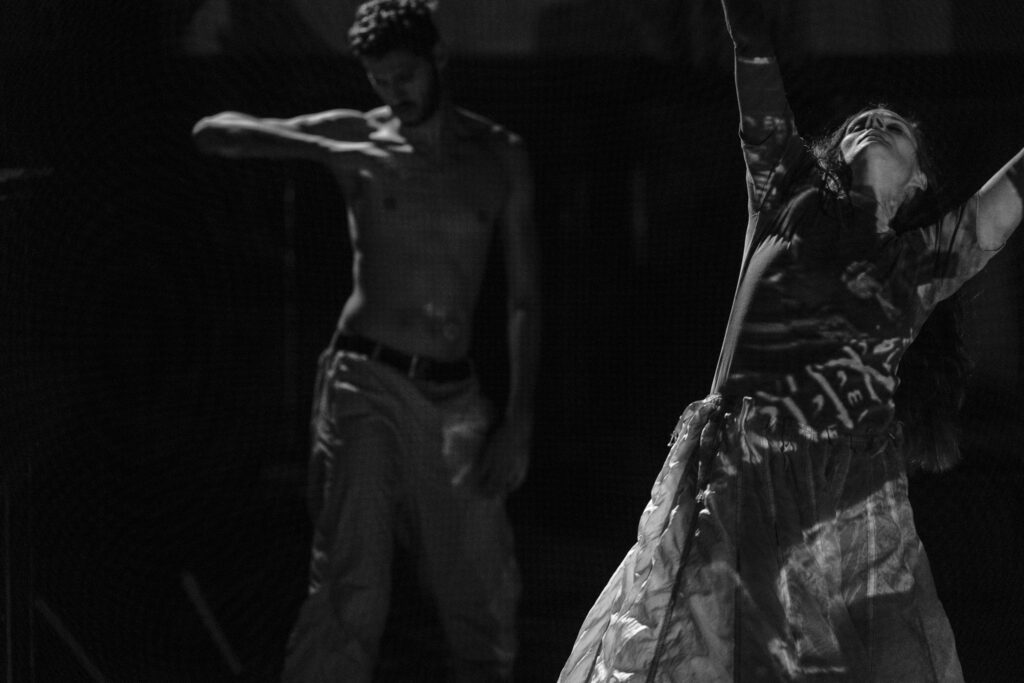

Das Tanzstück «Last Thing Remaining», eine Kombination von orientalischem und zeitgenössischem Tanz, erzählt von der Lebenssituation in Palästina und den Schwierigkeiten, mit denen verschiedene Palästinenserinnen und Palästinenser zu kämpfen haben. Zudem liegt der Fokus auf der Resilienz.

Der Abend wird mit einem besonderen Einstieg eröffnet. Die Tänzerinnen und Tänzer, scheinbar in Leichensäcke eingewickelt, erstehen langsam von den Toten auf.

Die Szenerie könnte nicht passender zur aktuellen Situation sein. Aus dem Gazastreifen erreichen uns täglich schreckliche Bilder von getöteten Palästinenserinnen und Palästinensern. Dennoch wurde das Stück bereits seit Monaten geplant und geübt. Sprich: Die Leichensäcke symbolisieren eine Realität, die nicht erst mit dem Kriegsausbruch begann.

Das Privileg als Schweizerin

In einer anderen Szene sind die Tänzer im Saal verteilt und zeichnen mit Kreide einen Kreis um sich. Die Kreise sollen die verschiedenen palästinensischen Enklaven zeigen, in welchen die dort wohnhaften Palästinenserinnen und Palästinenser mit unterschiedlichen Rechten und Problemen leben. Gemeinsam haben sie, dass deren Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist. Im Kontrast dazu Mirjam Sutter: Sie ist als Schweizerin privilegiert und kann sich mit ihrem roten Pass frei im Saal bewegen.

Die Aufführung beinhaltet noch viele weitere imposante und aussagekräftige Szenen, darunter der Versuch eines palästinensischen Häftlings, sich mit allen Kräften von den Seilen zu lösen, mit welchen er gefesselt ist. Oder die geschmeidigen Bewegungen der Tänzerin, die den Kartonschachteln ausweicht, mit denen sie beworfen wird.

Die Nachricht scheint durch das Tanzstück hindurch dieselbe zu sein: Die Unterdrückung des palästinensischen Volkes, das sich aber vehement dagegen wehrt. So auch bei der Einstiegsszene mit den Leichensäcken, wo das Auferstehen den Trotz und Widerstand der Palästinenser darstellen soll.

Ein weiterer roter Faden, den die Tanzaufführung verbindet, ist der Zusammenhalt. Immer wieder kommen die Tänzer zusammen, umarmen sich, rappeln sich gegenseitig auf. Unter diesem solidarischen Mantra lässt sich auch der Titel der Aufführung – «Die letzten Dinge, die übrig bleiben» – verstehen: Zusammenhalt ist, besonders in schwierigen Zeiten wie jetzt, quasi das Einzige, was dem palästinensischen Volk noch übrig bleibt.

Die Energie und die Freude für den Tanz sind deutlich spürbar. Am Ende der Performance fliessen aber bei einigen Tänzern die Tränen. Die Emotionen sind schwer kontrollierbar. Auch beim Publikum.

Von Bethlehem nach Zürich

Das Tanzstück wurde unter der Leitung der Zürcher Tänzerin, Choreografin und Pädagogin Mirjam Sutter produziert. 2022 reiste Sutter im Rahmen einer einmonatigen Residenz von Pro Helvetia nach Ramallah, wo sie begann, das Stück zu erarbeiten und die Tänzerinnen und Tänzer zu rekrutieren.

Obwohl sie viele eigene Ideen mitbrachte, wurde die Performance zusammen mit den Tänzern entwickelt. Schliesslich geht es darin auch darum zu zeigen, wie das tägliche Leben der Palästinenser aussieht. «So ist das Stück entstanden. Wir haben das Hand in Hand gemacht», sagt Sutter. Anfang Oktober 2023 wurde die Tanzaufführung in Form einer Koproduktion mit dem Ramallah Contemporary Dance Festival in Bethlehem vorgetragen.

Sutter reist seit knapp 20 Jahren regelmässig nach Palästina, wo sie verschiedene Tanz- und Theatergruppen unterrichtet und künstlerische Projekte leitet. 2008 entwickelte sie im Gazastreifen ein Tanzstück, einige Monate später wurde das Palästinensergebiet von Israel bombardiert. «Dort habe ich verstanden, weshalb Kunst so wichtig ist für Menschen, die in schwierigen Situationen leben. Ein Tänzer, der Teil meines Projektes war, schrieb mir eine Nachricht, wie er sich gerade in dieser dunklen Stunde an unsere Zusammenarbeit erinnere und dies ihm eine solche Kraft und Freude gebe», sagt Sutter.

Eine solche positive Erinnerung soll nun auch diese palästinensische Tanzgruppe in der Schweiz machen. Erstmals gelingt es Sutter, gemeinsam mit palästinensischen Künstlerinnen und Künstler eines ihrer Projekte einem Schweizer Publikum zu präsentieren.

Aufführung war ungewiss

Damit die Performance jedoch stattfinden konnte, mussten Sutter und ihre Tanzgruppe mehrere Hindernisse überwinden, die nach Kriegsausbruch am 7. Oktober entstanden.

Das Hauptproblem lag darin, die Tänzerinnen und Tänzer überhaupt in die Schweiz zu bringen. Bis zwei Wochen vor der Aufführung steckten gemäss Sutter zwei Einreisevisa beim Schweizer Migrationsamt fest. Deren Befürchtung: Aufgrund des Kriegsausbruchs werden die Palästinenserinnen und Palästinenser nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren können.

Die Visa wurden letztlich doch ausgestellt, aber nun musste man kurzfristig überteuerte Flugtickets kaufen. Es half ganz gewiss nicht, dass mehrere Stiftungen und Geldgeber, darunter der Hauptsponsor, nach Beginn des Krieges abrupt absprangen. «Mir tat es leid für die Tänzer. Sie sind so enthusiastisch, so verfügbar und so gutmütig. Es schmerzt mich extrem. Sie haben das wirklich nicht verdient», sagt Sutter.

Trotzdem liess sich die Tanzgruppe nicht davon aufhalten. «Im Team haben wir uns entschieden, dass wir die Aufführung machen, weil wir es als wichtig erachten, die Nachhaltigkeit dieser Arbeit zu unterstützen und uns nicht von dieser zerstörerischen Kraft wegschieben zu lassen», so Sutter weiter.

Die Reise war lang und zehrend

Die Reise selbst war lange, erschöpfend und psychisch belastend. Zwei Tänzer, die in Ramallah leben, mussten zuerst nach Jordanien reisen, um vom dortigen Flughafen nach Zürich zu fliegen. Als Palästinenser aus dem Westjordanland dürfen sie den Flughafen in Tel Aviv nicht benutzen, einen eigenen haben sie ohnehin nicht. Die anderen zwei Mitglieder der Tanzgruppe kommen von Jerusalem. Sie hatten zwar einen Direktflug nach Zürich, wurden allerdings in Tel Aviv von den israelischen Sicherheitsbeamten nicht sehr wohlwollend behandelt.

In Zürich angekommen, wurde es nicht einfacher. Tänzerin Nassar hatte sich am Fuss verletzt und war auf Schmerzmittel angewiesen. Sutter war stark erkältet und Tänzer Abumariam lag einige Zeit lang krank im Bett. Als man sich im Tanzhaus Zürich für die erste Probe seit der Aufführung in Bethlehem traf, waren nur zwei der fünf Tänzer gesund und munter.

Nicht vergessen dürfe man laut Sutter zudem die psychische Belastung der Tänzerinnen und Tänzer. In Ihrer Heimat herrscht Krieg. Die Familie und Freunde in solch schwierigen Zeiten zu verlassen, sei alles andere als einfach.

Trotz all diesen Erschwernissen haben es Sutter und ihre Tanzgruppe geschafft, das Stück im Kulturhaus Helferei vorzutragen. Wie wichtig das den Beteiligten war, liess Tänzerin Nassar in der anschliessenden Diskussionsrunde verlauten: «In unserer Heimat werden wir stumm gemacht, und es gibt eine ständige Gefahr, von den israelischen Sicherheitsbehörden verhaftet zu werden. Das Tanzen hier hat uns die Chance gegeben, unsere Wahrheit zu teilen und all das, was wir gerade durchmachen.» Es zeigt also die therapeutische Funktion, die das Tanzen innehat.

«Wie eine zweite Tochter»

Sutters Tanzperformance ist laut eigenen Angaben «eine Widmung an das palästinensische Volk». Es sei all ihren Menschen in Palästina gewidmet, all den Menschen, «die mich in diesen 20 Jahren begleitet und grosszügig wie als zweite Tochter aufgenommen haben. Ich wollte ihnen etwas zurückgeben», betont Sutter.

Sutter ist glücklich, «dass sich ein Raum öffnete, in dem die Tänzer von ihrem Leben und Alltag erzählen konnten, und dass sie vom Publikum gehört wurden». Für die palästinensischen Tänzer wird der Abend eine sonnige Erinnerung bleiben. Diese kann Kraft geben für die düstere Zeit, die nach der Rückkehr in ihre Heimat auf sie zukommt.

Teile diesen Beitrag:

Die Originalversion dieses Artikels wurde hier veröffentlicht.